【初心者向け】アクリル絵の具の使い方と塗り方|基本テクニックと作品例

アクリル絵の具は、紙だけでなく木や布、ガラスなど幅広い素材に描けるのが魅力です。「ハンドメイド作品や絵画に挑戦してみたい」と思う方も多いのではないでしょうか。しかし、乾きが早く修正しにくい性質や、水分量によって色合いが大きく変わる特徴もあるため、正しい使い方を知ることが大切です。

本記事では、アクリル絵の具の基本的な使い方やテクニック、作品例などを紹介します。

アクリル絵の具の基本的な使い方

アクリル絵の具を扱うときは、必要な画材をそろえてから、基本の流れに沿って進めると安心です。

ここからは、初心者でも迷わず進められるように、それぞれの工程や絵の具の使い方を具体的に解説します。

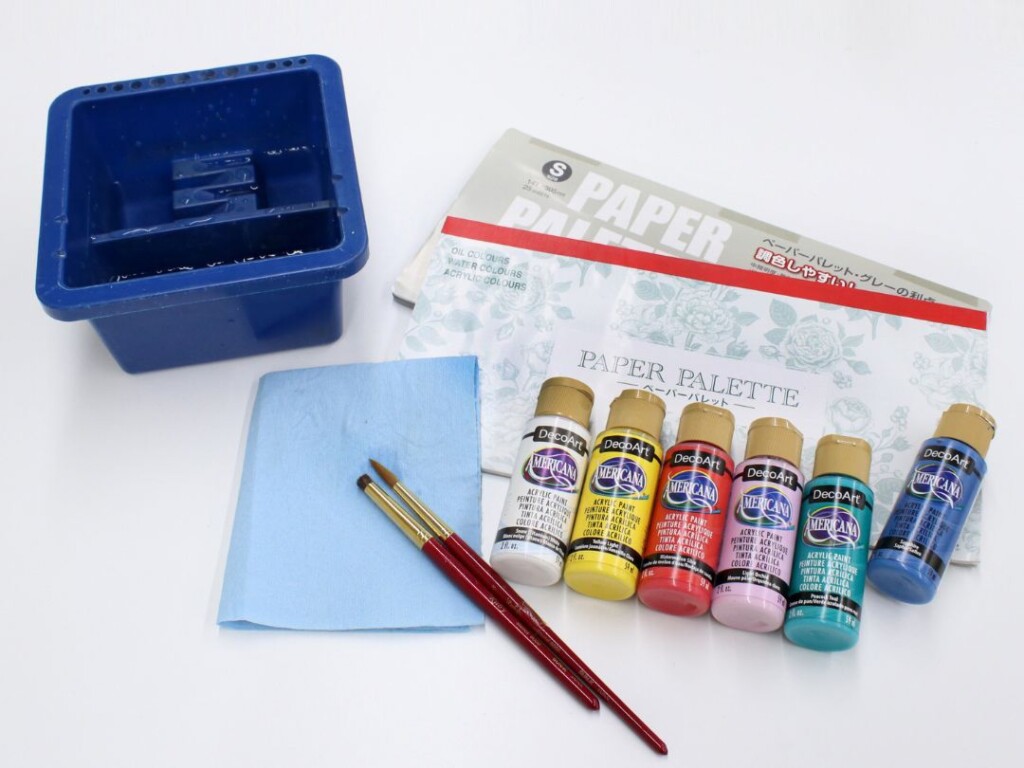

画材を用意する

まずは、基本的な道具をそろえることから始めます。

【基本の画材】

- アクリル絵の具

- 筆

- パレット

- 水入れ(筆洗い)

- 筆を拭くもの

アクリル絵の具では、一般的にナイロンなどの合成繊維でできた柔らかい筆(軟毛筆)を使います。最初からたくさんの種類をそろえる必要はありませんが、広い面を塗るのに向いている「平筆」、細かい線を書きやすい「細筆」があると便利です。

また、筆を拭くものは不要なタオルや雑巾で構いません。一度乾くと洗っても落ちないため、多めに用意しておくと安心です。

ある程度慣れてきたら、絵の具の伸びや透明感を調整できるメディウムのほか、スポンジや刷毛などもそろえると、表現の幅が広がります。

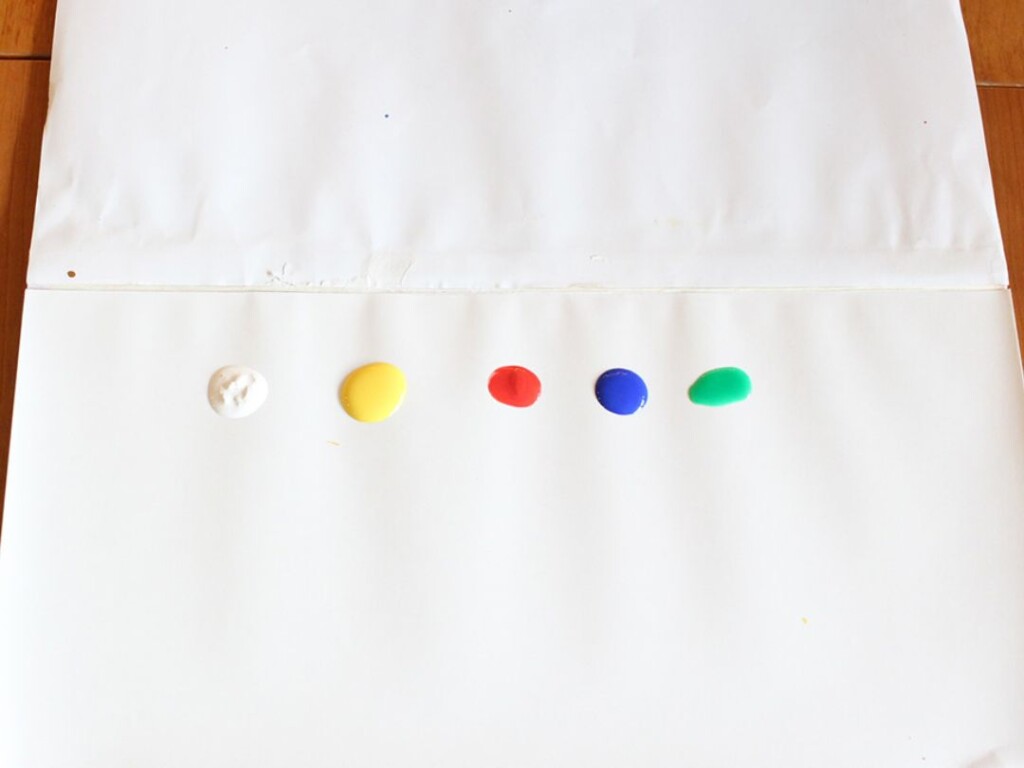

パレットにアクリル絵の具を出す

アクリル絵の具は、パレットに出してから使います。使う分だけ少量ずつ出すのが無駄なく使うコツです。その際、パレットの上側に暖色系と寒色系を分けて並べ、下側は混色用に空けておくと、限られたスペースを効率良く活用できます。

また、濃淡を調整する白は、多めに出しておくと便利です。

筆に水を含ませる

筆は水入れにつけて水を十分に含ませてから使います。水分が多すぎると、アクリル絵の具の魅力である鮮やかな発色が出にくくなるため、タオルや雑巾で水分量を調節することがポイントです。

アクリル絵の具を少量筆でとり、水分をなじませる

筆先にアクリル絵の具を少量取り、水分となじませてから使います。パレットの上で軽く広げて色味を確認し、薄すぎる場合は絵の具を、濃すぎる場合は水を少しずつ追加します。

絵の具と水の一般的な比率としては、2:1が目安です。この比率を変えることで、質感や透明感を自由に調整できます。

塗る:水分多め

水分を多めにして塗ると、絵の具がなめらかに伸び、透明感のある仕上がりになります。水彩画のようなやわらかな色味を表現したいときは、水分を多めにすることがポイントです。

さらに、水分量を調整しながら色を重ねると、深みや繊細なニュアンスが生まれ、グラデーションもよりきれいに仕上げやすくなります。

塗る:水分少なめ

水分を少なめにして塗ると、濃厚で鮮やかな色味が出ます。また、厚みのある仕上がりになり、油絵のような質感を楽しめます。

ただし、水分が少なすぎると絵の具が固く、塗りにくくなる点には注意が必要です。扱いに慣れてから挑戦すると、思い通りの表現ができます。

初心者でもできる簡単なテクニック

ここからは、初心者でも手軽に挑戦できる次の3つのテクニックを紹介します。

それぞれの技法について、詳しく解説します。

ドライブラシ(かすれ)

ドライブラシは、筆にごく少量の絵の具をつけ、かすれたような質感を出す技法です。木の幹のザラザラしたテクスチャや雲のぼかし、柔らかい陰影、光が当たる部分の細かい模様などを、筆のかすれを活かして自然に表現できます。

この技法では、油絵の具で使うような硬くコシのある筆を選ぶと、絵の具が広がりにくく、より質感を出しやすくなります。

スパッタリング(飛ばし)

スパッタリングは、硬めの筆や歯ブラシで絵の具を飛ばして点状の模様を作る技法です。夜空や雨、雪、砂など、細かいテクスチャを表現するのにも向いています。使用する道具や絵の具・水の量、飛ばし方によって、霧のような細かい点から大きなしぶきまで、さまざまな表現が可能です。

作業時には、周りが汚れないように新聞紙などを敷いて行うと安心です。

スタンピング(スタンプ風)

スタンピングは、スポンジやスタンプを押し当てて、模様や形を転写する技法です。同じ道具でも、絵の具の粘性や押す強さ、角度によって仕上がりが変わります。

さらに、表面に複数の色をのせると、より複雑で立体感のある模様を作れます。アクリル絵の具が乾かないように、手早く作業することがポイントです。

アクリル絵の具の特徴

アクリル絵の具には、以下のような特徴があります。

それぞれの特徴を理解すると、作品作りの際に絵の具の特性を活かした表現ができます。

乾くのが早い

アクリル絵の具は乾燥が早いことが大きな特徴です。そのため、短時間で重ね塗りやグラデーションを作ることができ、作業がテンポよく進みます。

初心者は、パレットに出す絵の具の量や水分量を調整することで、乾きすぎて塗りにくくなるのを防げます。また、使い途中の筆は水入れに浸し、固まらないようにすることも大切です。

耐水性・耐久性を兼ね揃えている

乾くと耐水性を持つため、水に触れるアイテムや屋外で使う小物にも向いています。また、重ね塗りをすることで塗膜が厚くなり、耐久性が高まって衝撃に強くなることも特徴です。重ね塗りは、前の層が乾いてから行うと色がにじまずきれいに仕上がります。

乾くと洗い流せないため、使い捨てできる紙パレットが便利です。

ひび割れしにくい

乾燥後も弾力があるため、厚塗りしたりキャンバスを巻いたりしてもひび割れしにくいことが特徴です。これは、アクリル絵の具を構成する主な成分が「顔料」と可塑性のある「アクリル樹脂」であり、塗膜が柔軟に保たれるからです。そのため、安心して重ね塗りができ、立体感や深みのある表現も楽しめます。

様々な素材に描ける

表面が油性でない限り、紙だけでなく木や布、ガラス、石、プラスチックなどさまざまな種類の素材に描くことができます。素材によって下準備が必要な場合もありますが、工夫次第で幅広い作品作りに活用可能です。

アクリル絵の具の種類

アクリル絵の具には、大きく分けて「アクリル絵の具(アクリルカラー)」と「アクリルガッシュ」の2種類があります。

両者の大きな違いは、含まれるアクリル樹脂の量です。アクリル絵の具(アクリルカラー)はアクリル樹脂が多く含まれ、乾燥すると光沢が出て透明感のある仕上がりになります。一方、アクリルガッシュはアクリル樹脂が少なく、マットな質感に仕上がることが特徴です。

ここからは、それぞれの特徴やおすすめのメーカーを紹介します。

アクリル絵の具(アクリルカラー):透明色・不透明色

アクリル絵の具(アクリルカラー)は、カラーバリエーションが豊富なため、混色しなくても理想に近い色を見つけやすく、作品づくりのハードルを下げてくれます。

大きく「透明色」と「不透明色」に分類され、透明色は光を通すため、下地を活かした表現が可能です。一方、不透明色は光を通しにくく、下地を隠したいときや修正したいときに向いています。

また、メーカーや種類によって粘度が異なり、低粘度タイプは柔らかく扱いやすいことが魅力です。以下の表では、初心者にもおすすめのアクリル絵の具を紹介します。

※2025年9月時点(メーカ都合により不定期で廃番になる色がございます)

アクリル絵の具は色数が多いことが魅力ですが、「色が多くて選べない・迷ってしまう」という方もいると思います。そのときは、ソレッティやドゥボワカラーといったメーカー・ブランドのアクリル絵の具がおすすめです。色数は少ないですが、使いやすい色が多く、混色を楽しめるという特徴があります。

アクリルガッシュ:不透明色

アクリルガッシュは、アクリル樹脂の量が少なく不透明性が高いことが特徴です。隠蔽力に優れており、下地を隠してはっきりとした発色に仕上がります。筆の線も残りにくいため、イラストやポスターなど、色面を均一に塗りたい作品に適しています。重ね塗りや修正がしやすいことも魅力です。

ただし、アクリル絵の具(アクリルカラー)と比べて、耐久性や耐光性は劣る点に注意が必要です。

アクリル絵の具で作れる作品例

前述のとおり、アクリル絵の具は、木材や布、ガラスなどさまざまな素材に描くことができます。さらに、メディウムを混ぜることで質感や透明度が変わり、表現の幅が広がることも特徴です。

ここからは、アクリル絵の具を使って作れるハンドメイド作品の例や使い方をご紹介します。

小物雑貨:コースター、スマホケース、バッグ

アクリル絵の具は乾くと耐水性を持つため、木製のコースターやプラスチック製のスマホケースの装飾におすすめです。さらに、キャンバス地や合皮のバッグなど、日常使いのファッション小物にも絵や模様を描くことができます。

インテリア:キャンバスアート、木製トレイ、花瓶

キャンバスに描いて飾るアート作品はもちろん、木製トレイや花瓶の装飾にも使えます。既製品に色を塗るだけでイメージをがらりと変えられるため、「一部の色が気に入らない」という場合もアレンジが可能です。

初心者は、まず身近なインテリア小物の塗り替えから挑戦すると、気軽に楽しめるでしょう。

よくある失敗と解決方法

初心者がアクリル絵の具を使うと、思わぬ失敗が起こることがあります。最後に、よくあるトラブルと対処法をわかりやすく解説します。

乾くのが早すぎて混色できない

アクリル絵の具がパレット上で乾燥すると、均一に混色できないことがあります。そんなときは、絵の具の乾燥を遅らせる効果のある「リターダー(遅乾剤)」が便利です。

平らな面に筆跡を残さず描きたい場合や、ぼかし・グラデーションを作るときにも役立ちます。ただし、入れすぎると乾かなくなるため、一定量を超えないよう注意が必要です。

筆が固まってしまう

筆に絵の具が残って固まると、毛先が傷み元通りにするのは難しくなります。使用後は絵の具をしっかり洗い流し、筆先の形を整えてから毛先が下向きになるよう立てて乾かすことが大切です。

使用途中の筆は水入れに浸けて乾燥を防ぎます。ただし、長時間水に浸すと毛先が曲がるため、一定時間使わない場合は絵の具を落とし、形を整えて保管すると安心です。

色が濁る

色が濁る場合は、混色の基本ルールを守ることが大切です。混ぜる色の種類が多いほど濁りやすく、特に色相環で真逆に位置する補色同士は混ぜるとお互いを打ち消し合い、濁って見えます。色の性質が近い類似色を2〜3色程度混ぜると、きれいな発色を保てます。

また、画材の特性により混色の結果が変わることもあります。初めて使う絵の具では、まず少量で試すと、濁りを防ぎやすくなります。

アクリル絵の具の使い方をマスターしてオリジナルの作品を作ってみよう

アクリル絵の具は、支持体を選ばずさまざまな素材に描けるだけでなく、耐水性や耐久性に優れていることが魅力です。基本的な使い方を押さえれば、ドライブラシやスパッタリングなどの技法は初心者でも取り入れやすく、作品の幅を広げることができます。

ただし、乾燥が早いため、混色や筆の扱いには工夫が必要です。最初は小物や既製品のアレンジなど簡単な作品から始め、慣れてきたらメディウムを使って質感や透明感を工夫すると、オリジナリティ溢れる作品を生み出せるでしょう。